MONNAIE À COURS LÉGAL (4)

Fiscalité des monnaies en or et autres métaux précieux à cours légal

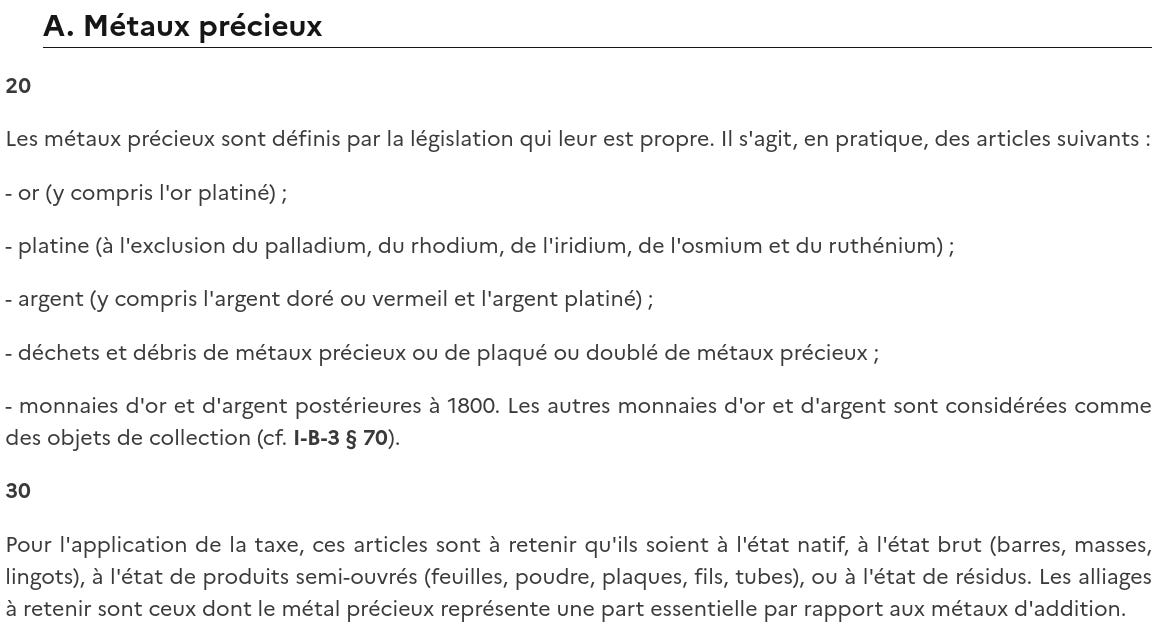

La fiscalité des « choses en or » a été créée par la Loi n°76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values et création d’une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité. Sa mise en œuvre a été à l’origine définie par l’Instruction 8 M-1-76 n° 239 publiée au Bulletin officiel de la délégation générale des Impôts du 30 décembre 1976.

Des modifications qui font oublier les objectifs initiaux de la loi.

Au fil des années, cette instruction fiscale initiale a été reprise avec des simplifications lui faisant ainsi perdre son caractère précis et par conséquent faisant dévier la mise en œuvre de la loi de ses objectifs initiaux.

Ainsi la définition contemporainei, que le lecteur comparera avec la version originaleii, est devenue :

Dans cette définition le code marchandise 72-01, qui définissait précisément la nature des « monnaies » concernées, a disparu.

Dès lors certains agents de l’administration, fiscale ou de la douane, peu au fait des qualités propres aux moyens de paiements légaux sont enclins à inclure dans cette définition les monnaies à cours légal.

Cette réécriture conduit désormais à la possibilité d’interprétations différentes selon les agents de l’administration réalisant les contrôles. Dès lors, selon le district fiscal dans lequel est réalisé le contrôle, les professionnels et les particuliers se retrouvent en situation d’insécurité fiscale.

L’arbitraire ne doit pas régir la relation entre l’administration et le contribuable. Le fait que cette instruction puisse s’interpréter de différentes façons est préjudiciable non seulement aux professionnels mais également aux agents intervenant à l’occasion de contrôle, voire aux magistrats auxquels les recours sont soumis. Quelques exemples d’arrêts rendus mettent en évidence une réelle injustice vis-à-vis de professionnels du fait de l’incompréhension du sujet, elle-même héritée de l’incohérence induite par ces modifications.

La marchandisation de la monnaie

Par ailleurs, une autre cause est à l’origine d’incompréhension et d’injustice.

Depuis que la France, à l’instar de beaucoup d’États, a repris les émissions de monnaies d’or et d’argent à cours légal nous vivons une situation ubuesque qui n’a jamais eu d’équivalent dans toute l’histoire monétaire aussi loin qu’il est possible de remonter.

À l’époque, désormais révolue, où les monnaies d’or et d’argent étaient des moyens de paiement courants, la valeur nominale des pièces (nombre d’unités monétaires portées par la pièce) était égale ou, le plus souvent, légèrement supérieure à la valeur du métal utilisé pour réaliser la pièce (valeur intrinsèque). De nos jours cette règle ne vaut plus.

Exemple : La Monnaie de Paris commercialise la pièce de 50 Euro Or Notre-Dame de Paris, (cours légal attribué par l’Arrêté du 11 décembre 2024 relatif à la frappe et à l'émission de pièces de collection, publié au Journal officiel électronique authentifié n° 0296 du 15/12/2024).

Cette pièce a trois valeurs :

• une valeur faciale de 50 euros,

• une valeur intrinsèque d’environ 687 euros (au 15/02/2025),

• et une valeur commerciale de 910 euros.

Dans cet exemple, la pièce de 50 euros en vaut commercialement 18 fois plus, et à la fonte 14 fois plus. Il n’en demeure pas moins qu’il est ici question d’un moyen de paiement légal, ainsi que le précise la Banque Centrale Européenne dans un avis du 23 août 2011 sur une proposition de règlement concernant l’émission de pièces en euros et sur une proposition de règlement sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation : « Les États membres ne disposent pas de mesures leur permettant d’empêcher que les pièces de collection en eurosiii soient utilisées comme moyen de paiement dans l’État membre émetteur. »

Entre les différentes homonymies dans l’emploi du mot « collection »iv, par exemple avec la définition arrêtée par la CJUE (arrêt Daiber du 10 octobre 1985), et ces étranges monnaies d’or et d’argent affichant plusieurs valeurs, toutes les interprétations sont offertes aux contrôleurs de l’administration fiscale pour définir comment sera taxée telle ou telle pièce, quand bien même celle-ci est incontestablement un moyen de paiement légal.

Le fait que ces monnaies affichent, contre-intuitivement, une valeur intrinsèque supérieure, voire le plus souvent très supérieure, à leur valeur faciale est la conséquence d’un choix fait par l’État émetteur d’employer ces monnaies à des fins commerciale et financière.

Ce choix ne doit pas dénaturer les attributs de moyen de paiement légal des pièces en question. C’est donc à l’État d’assumer la conséquence de ce choix hétérodoxe et de s’assurer que ces attributs sont respectés y compris dans leurs conséquences fiscales.

Les monnaies à cours légal ne sont pas des marchandises.

Qu’un moyen de paiement légal soit en papier, en cuivre, en or, en argent en platine ou en palladium, rien les différencie du point de vue du statut monétaire. Tous ces moyens de paiements sont l’expression physique des unités monétaires dont ils sont dotés.

La définition la plus explicite de cette qualité particulière des monnaies à cours légal est sans doute celle que nous donnait le Conseil fédéral suisse dans ses travaux préparatoires de la « Loi sur l’unité monétaire et les moyens de paiement » de 1999 : «La qualité de moyen de paiement légal des différentes formes de l’argent officiel (pièces, billets, voire monnaie scripturale de la banque centrale) devrait être régie par un acte qui ne s’arrête pas au support matériel et qui soit facilement compris de chacun. »

Taxer une monnaie à cours légal c’est amputer son pouvoir libératoire.

Taxer forfaitairement la cession d’une monnaie à cours légal est juridiquement une hérésie. En effet, ceci correspondrait à taxer une unité monétaire, réduisant de fait son pouvoir libératoire, attribut juridique garanti par l’État souverain qui en est l’émetteur. Le fait qu’une monnaie à cours légal soit en or ou en argent ne modifie en rien son statut monétaire.

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est collectée au moment de la mise à la consommation d’un produit fabriqué (ou d’une prestation). Lorsque la Monnaie de Paris, ou tout autre atelier monétaire, vend une monnaie à cours légal en argent, par exemple, cette monnaie a déjà été mise en circulation par arrêté ministériel. À l’instar d’une éventuelle taxe sur les cessions, une taxe sur la mise à la consommation d’une monnaie à cours légal, outre le fait qu’elle est irrecevable du fait de la nature monétaire de cette monnaie, reviendrait à amputer le pouvoir libératoire de la monnaie en question. C’est-à-dire à amputer l’engagement en unité monétaire pris par l’État émetteur vis-à-vis du détenteur (provisoire) de cette monnaie. Faut-il le rappeler, seul l’État est propriétaire des moyens de paiement métalliques et papier.

Dès lors, toutes les acquisitions et cessions de monnaies en euros, d’or et autres métaux précieux, ne sont susceptibles d’aucune taxe. Un pays ne peut pas taxer sa propre monnaie. Ce serait une première monétaire. Le Code des impôts britannique pourrait inspirer avec profit quelques rédacteurs à Bercy sur ce sujet :

TCGA92/S21 (1)(b) : Currency in sterling is not an asset for capital gains purposes. It is the unit by reference to which capital gains are measured.

La monnaie sterling n'est pas un actif aux fins de la détermination des plus-values. C'est l'unité par rapport à laquelle les plus-values sont mesurées.

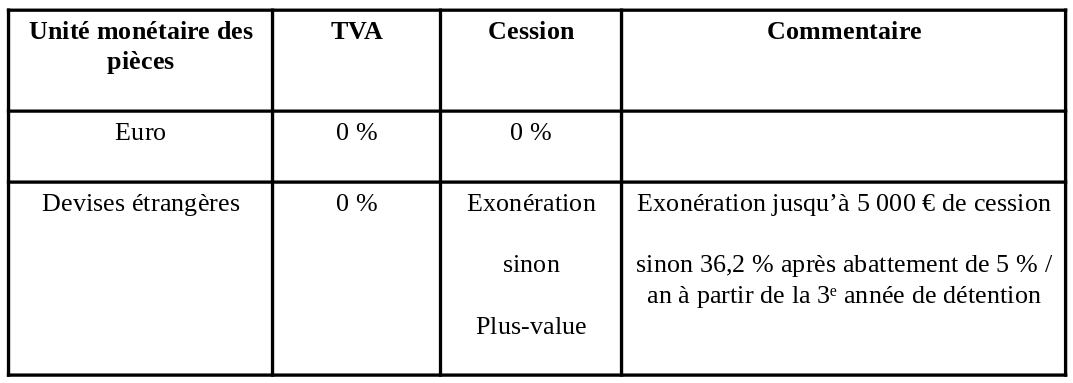

S’agissant des monnaies en métal précieux représentant des unités monétaires étrangères, le seul impôt légitime est celui qui s’applique sur une plus-value réalisée après conversion dans l’unité monétaire domestique.

Fiscalité

Ces pièces à cours légal, en or ou autres métaux précieux, entrent donc dans le régime général applicable aux cessions de devises.

ihttps://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4151-PGP.html/identifiant%3DBOI-RPPM-PVBMC-20-10-20181231

iihttps://aurumetplus.substack.com/p/monnaie-a-cours-legal-3

iiiIci le mot « collection » à un sens particulier propre à la Zone Euro ; celui de monnaies à cours légal en or ou en argent émises en euros. Il existe deux autres définitions : celle de la CJUE et celle de l’administration fiscale.

ivCJUE : l’appartenance à une collection est définie par des critères de fin de production, de prix, de rareté, etc. ; Administration fiscale : les monnaies en or émises avant 1801, sont considérées comme de « collection ». Union européenne : une monnaie d’or au titre d’au moins 900 millièmes dont la prime est d’au moins 80 % est considérée comme de collection ; Union européenne, encore : les monnaies en or ou en argent.

Cette dernière publication de la série termine ces réflexions sur la fiscalité des moyens de paiement à cours légal. Je ne donne aucun conseil mais je répondrais volontiers à vos questions ou vos remarques. Son utilisation et sa diffusion sont libres de droit, je vous demande simplement de bien vouloir citer le lien URL de cette page.

Vos commentaires seront bien entendus toujours les bienvenus, que ce soit pour éclaircir une information, pour faire une proposition ou bien encore pour révéler une erreur ou une une coquille.